شكلت فلسفة الأنوار لحظة محورية في تاريخ الفكر الإنساني، إذ نادت بالعقلانية والحرية وحقوق الإنسان، وسعت إلى تحرير الإنسان من الجهل والاستبداد باسم التقدم؛ غير أن هذا “التقدم”، الذي بشرت به، لم يكن بريئا بالكامل، فقد حمل في طياته بذور الهيمنة الجديدة، حيث أصبح العقل الغربي هو المعيار الوحيد لقياس الحقيقة والتطور. واليوم، ونحن نعيش في عالم يشهد تحولات كبرى، من تصاعد الخطابات التسلطية إلى الاستغلال الاقتصادي والرقمي، نرى كيف توظف مبادئ الأنوار أحيانا لتبرير هيمنات باسم “نشر الديمقراطية” أو “الدفاع عن حقوق الإنسان”؛ في حين تهمش ثقافات أخرى ويعاد إنتاج التفاوتات بشكل أكثر حداثة. هكذا، فإن ما بدأ كمشروع تحرري بات في بعض تجلياته أداة لإعادة إنتاج السيطرة؛ مما يفرض علينا إعادة مساءلة إرث الأنوار في ضوء ما يحدث اليوم من تناقضات واستغلال باسم القيم الكونية.

وعلى الرغم من الشعارات التي رفعت من أجل التحرر ورفض الجهل، فإن الأنوار سعت إلى تصور نظام معرفي يعمم العقلانية ويهيمن على مختلف الثقافات: فهل كانت هذه الحركة بالفعل ثورة من أجل الإنسانية، أم أنها كانت مجرد واجهة لتطبيق توجهات فكرية وسياسية محددة؟

تعتبر فلسفة الأنوار أحد أبرز التحولات الفكرية في تاريخ الغرب الحديث، حين نشأت في القرن الثامن عشر باعتبارها دعوة إلى تحرير العقل من أغلال التقليد والجهل، وتمكنت من إحداث انقلاب في التصورات حول السلطة والمعرفة. كانت الغايات الأساسية لهذه الحركة تتمثل في ترسيخ العقلانية بوصفها أداة رئيسية لفهم العالم، وتعزيز التسامح وحقوق الفرد، والسعي نحو التقدم الاجتماعي؛ غير أن تطورات الزمن قد أظهرت كيف أن هذه الغايات حملت في طياتها أيضا مفارقات تتعلق بإمكانية فرض هذه القيم عالميا، إذ تحولت الأنوار غالبا إلى أداة للهيمنة الثقافية والسياسية، بدلا من كونها مشروعا شاملا لتحرير الإنسان. من هنا، أهمية إعادة التفكير في فلسفة الأنوار وأدوارها في تمثل تصورات جديدة حول العدالة والتقدم والحرية في ظل التحولات الاجتماعية الحديثة، كل ذلك من أجل فهم كيف تطورت مفاهيم مثل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكيف أن فلسفة الأنوار لا تزال تلعب دورا رئيسيا في إعادة صياغة هذه القيم في عصر العولمة والتحديات المعاصرة.

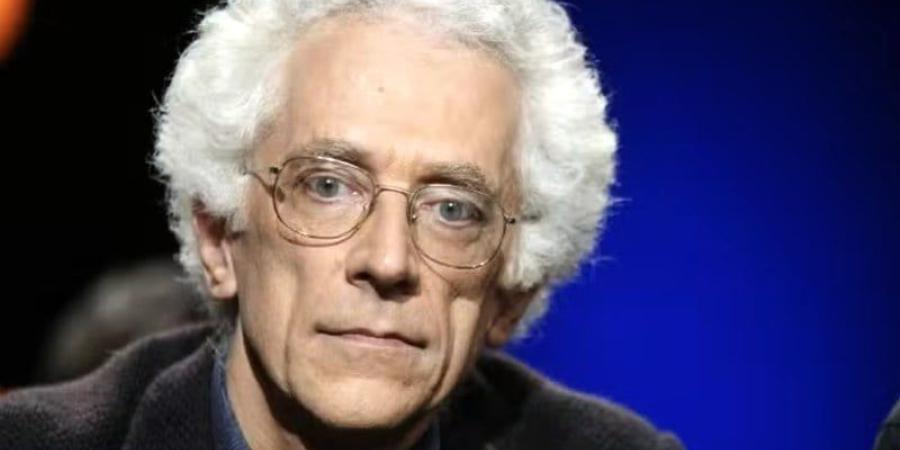

في الصفحات الأولى من كتابه “روح الأنوار” L’Esprit des Lumières، يدرج Tzvetan Todorov تزيفيتان تودوروف حركة الأنوار ضمن سياق القرن الثامن عشر، وخلال حقبة شهدت تحولا جذريا في المنظومة القيمية والمعتقدات السائدة، لما أخذ الفكر الأوروبي يعيد النظر في شرعية المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة والأعراف الاجتماعية الراسخة. ولم تكن إعادة النظر هاته مجرد تمرد عابر؛ بل اقترنت بطموح إعادة تشكيل المجتمع على أسس العقل والعلم، وهما القيمتان اللتان اعتبرتا، آنئذ، مفتاحا لتحرر الإنسان من قيود التقاليد وهيمنة الخرافة.

يكتسب فكر الأنوار معناه الكامل عند النظر إليه في سياقه التاريخي، لما نشأ في أوروبا التي عانت من حروب دينية طاحنة مزقت المجتمعات وأضعفت سلطة الكنيسة؛ مما ولد حاجة ملحة إلى إعادة النظر في أسس الشرعية السياسية والدينية.

في الوقت ذاته، كانت القارة الأوروبية تشهد صراعات على السلطة بين الملوك والنخب، في ظل تراجع الإقطاع وصعود الدولة الحديثة؛ مما دفع المفكرين إلى البحث عن نماذج حكم أكثر عقلانية وعدالة. كما لعبت التحولات الاقتصادية، لا سيما صعود الرأسمالية الناشئة، دورا محوريا في تغيير أنماط التفكير، حين أفرزت قيما جديدة قائمة على الفردانية والحرية عبر الإعلاء من شأن العقل والعلم بوصفهما أداتين لتحرير الإنسان وإعادة تشكيل المجتمع على أسس أكثر تنويرا وعدالة.

لا يقدم تودوروف الأنوار باعتبارها حركة متجانسة؛ بل يستخلص جوهرها الفكري من خلال إعادة تركيب المبادئ التي جمعت بين مفكرين ينتمون إلى مشارب فلسفية مختلفة، مثل فولتير وروسو وديدرو وكانط وغيرهم. وعلى الرغم من تباين توجهاتهم، فإن السعي إلى تفكيك الأنظمة السياسية والهياكل الاجتماعية القائمة قد وحدهم؛ بالدفاع عن العقل والحرية باعتبارهما ركيزتين للتقدم الإنساني.

المبادئ الفلسفية والمركزية العقلانية

يقوم العقل مقام الأساس الذي تنهض عليه مجمل تصورات عصر الأنوار. ولذلك، اعتبر تودوروف أن هذه الحقبة تجسد سعيا دؤوبا إلى التحرر من أغلال الجهل وظلمات التعصب، إذ كان فلاسفة الأنوار على يقين راسخ بقدرة التفكير العقلاني على سبر أغوار المشكلات المعقدة وإدراك العالم إدراكا موضوعيا. واقترن هذا اليقين بالعقل بإيمان عميق بإمكان تشييد مجتمع يستند إلى مبادئ عقلانية، حيث يتم وزن العقائد والممارسات بمقياس منفعتها وصحتها لا بمدى انسجامها مع التقاليد الموروثة.

من هذا المنظور، رفض مفكرو الأنوار خضوع الفكر لسلطة الدين، معتبرين أن تداخل الشأن الديني والسياسي يفضي إلى الاستبداد ويعرقل تطور المجتمعات. لذلك، نادوا بفصل الدين عن الدولة، مؤمنين بأن قيام نظام سياسي قائم على الحرية والعقل لا يتحقق إلا بإخضاع القوانين والمؤسسات لمعايير عقلانية، بعيدا عن كل ما يكبح روح النقد والتجديد.

التسامح.. قيمة أساسية لكن بتناقضات

لم يكن التسامح في عصر الأنوار مجرد موقف أخلاقي أو ديني؛ بل كان ضرورة عقلية وسياسية فرضتها الحاجة إلى بناء مجتمع أكثر عدلا واستقرارا، إذ رأى مفكرو الأنوار أن العقل بوصفه أداة نقد وتحرر هو الضامن الأساسي لتجاوز التعصب والانغلاق، وهو الذي يمكن الأفراد من العيش في فضاء مشترك دون هيمنة طرف على آخر. ومن هذا المنطلق، شكل التسامح خيارا واعيا يستند إلى الاعتراف المتبادل بالحقوق والحريات، بعيدا عن منطق الإكراه والقسر؛ كان تعبيرا عن فهم أعمق للإنسان بوصفه كائنا عاقلا قادرا على تجاوز النزعات الدوغمائية.

إلى جانب ذلك، كان التسامح عند فلاسفة الأنوار وثيق الصلة بمفهوم المواطنة الحديثة، حيث لم يعد الانتماء إلى المجتمع قائما على وحدة العقيدة أو العرق؛ بل على قاعدة الحقوق والواجبات المشتركة. فقد رفض التنويريون فكرة أن يكون الإيمان أو الفكر سببا في التمييز بين الأفراد، معتبرين أن الدولة الحديثة ينبغي أن تقوم على مبدأ الحياد تجاه المعتقدات، بحيث يكون لكل فرد الحق في اعتناق ما يشاء من الأفكار دون خوف من الاضطهاد. ومن هنا، أصبح التسامح مبدأ سياسيا بقدر ما هو مبدأ فكري، إذ لا يمكن لمجتمع متعدد أن يحافظ على تماسكه دون الاعتراف بحق جميع مكوناته في الوجود والتعبير والمشاركة في الشأن العام.

إن هذا التسامح لم يكن بلا حدود، إذ أدرك مفكرو الأنوار أن القبول المطلق لكل الآراء قد يفضي إلى نتائج عكسية، تهدد القيم التي يسعى التسامح نفسه إلى ترسيخها. لذلك، كان لا بد من وضع إطار عقلاني يحدد مجال التسامح، بحيث لا يصبح أداة لحماية الأفكار الاستبدادية أو تبرير الخطابات التي تسعى إلى تقويض الحرية باسمها، أو توظيفها وسيلة لنشر التعصب والهيمنة؛ مما يحول التسامح من مبدأ للتحرر والتعايش إلى أداة لتعزيز الطغيان الفكري والاجتماعي. إن التسامح، كما تصوره عصر الأنوار، لم يكن مساواة بين جميع الأفكار؛ بل كان انحيازا إلى قيم الحرية والعقل والعدالة، ورفضا لكل ما يناقضها. وهكذا، أصبح التسامح ليس فقط وسيلة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع؛ بل أيضا معيارا للحكم على مدى تقدم الأمم، إذ لا يمكن لمجتمع أن يدعي الحداثة والتنوير ما لم يكن قائما على قبول الاختلاف وصون كرامة الإنسان بوصفها القيمة الأسمى التي لا يجوز المساس بها تحت أية ذريعة.

إرث الأنوار وتأثيرها.. تأملات حول الحداثة

تعد العالمية إحدى القيم التي تتجاوز فكر الأنوار؛ كانت الفكرة القائلة بأن جميع الأفراد، بغض النظر عن أصلهم أو معتقداتهم، يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها تمثل واحدة من المبادئ التي تبناها مفكرو الأنوار، لا سيما مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789. ومع ذلك، يشير تودوروف إلى أن هذه العالمية كانت، في الممارسة العملية، تستثني بعض الفئات، خاصة النساء والعبيد والشعوب المستعمرة.

يختتم تودوروف عمله بتأمل نقدي في إرث الأنوار وعلاقته بالعالم المعاصر، متسائلا عن مدى استمرارية تأثيره في تشكيل القيم الحديثة. فعلى الرغم من أن مبادئ الحرية والعقل والعدالة لا تزال تشكل دعائم أساسية للمجتمعات الحالية؛ فإن بعض الركائز الأخرى، مثل الإيمان المطلق بالتقدم وسيطرة الإنسان على الطبيعة، أصبحت محل تساؤل. فقد أظهرت الأزمات البيئية المتفاقمة والتفاوتات الاقتصادية العميقة حدود هذا التفاؤل الكلاسيكي؛ مما يفرض إعادة النظر في قدرة فكر الأنوار على التكيف مع تحديات الزمن الراهن.

من هذه الزاوية، يقدم تودوروف نقدا لفكرة التقدم باعتباره قيمة مطلقة وثابتة، إذ إن التصور القائل بالتقدم المستمر والسيطرة التامة على الطبيعة من قبل الإنسان قد أسفر عن نتائج غير متوقعة تهدد استدامة كوكب الأرض والمجتمعات المعاصرة. لذلك، فإن التأمل في إرث الأنوار يدعونا إلى إعادة النظر في هذا التصور، ودعوة إلى تصور مستقبل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع التقدم في سياق يحترم الحدود البيئية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق توازن أكثر تناغما بين الإنسان وبيئته.

هكذا، تمكن تودوروف من إظهار تعقيد حركة الأنوار، التي يعتبرها لحظة أساسية في تاريخ الإنسانية؛ ولكن أيضا فترة مليئة بالتناقضات العميقة. من خلال تسليط الضوء على حدود مثالية الأنوار، وخاصة عدم قدرتها على أخذ بعض أشكال الظلم الاجتماعي بعين الاعتبار، يقدم تودوروف نقدا بناء لهذه الفترة مع الاعتراف بمساهماتها الأساسية في العديد من المجالات (الفكرية، العلمية، والسياسية). وعلى هذا، يستند نقده على تتبع بعض المفارقات بين أفكار الأنوار وتطبيقاتها، خاصة مفهوم التقدم الذي أصبح أداة للهيمنة كما بينت ذلك سابقا.

كيف يمكن تفسير تناقض الأنوار بين دعوتها إلى تحرير العقل البشري وبين مساهمتها في تكريس الهيمنة الاستعمارية والتمييز العنصري؟ هل يعكس هذا التناقض خللا داخليا في فلسفة الأنوار، أم أن المسألة تتجاوز ذلك لتصبح إشكالية أخلاقية جوهرية تستدعي منا إعادة تقييم العلاقة بين المبادئ النظرية والتطبيقات العملية؟

التقديس المفرط للعقل

يتسم فكر الأنوار “بتقديس مفرط” للعقل، باعتباره الأداة الفعالة لفهم الحقيقة وتحقيق التقدم؛ ولكنه في الوقت ذاته أدى إلى إقصاء العواطف والتجارب الإنسانية الفردية. في هذا السياق، يشير تودوروف إلى أن الأنوار أغفلت البعد العاطفي والإنساني في رؤيتها الشاملة للإنسان والمجتمع، وأن الإيمان المطلق بالتقدم كان بمثابة عقيدة إيديولوجية تم ترويجها لتبرير الممارسات الإمبريالية، التي شملت القهر والاستعباد، سواء في سياق الاستعمار الأوروبي أو في سياقات أخرى.

يثير ارتباط التقدم بالإمبريالية أسئلة عديدة أوردها برسم الاختتام:

هل كان التقدم الذي تبنته الأنوار مجرد مفهوم ظرفي تم تكييفه ليتماشى مع مصالح فئات معينة، وعلى رأسها النخب الأوروبية؟ هل يستطيع الإنسان المعاصر الاستمرار في التمسك بمبادئ الأنوار، رغم التحديات التي تلوح في الأفق مثل الأزمة البيئية وصعود الأنماط الثقافية المتشددة تشير إلى المواقف والمعتقدات والتي تتسم بالتعصب والانغلاق، وترفض التنوع والانفتاح على الأفكار والآراء المختلفة؟

لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.

0 تعليق