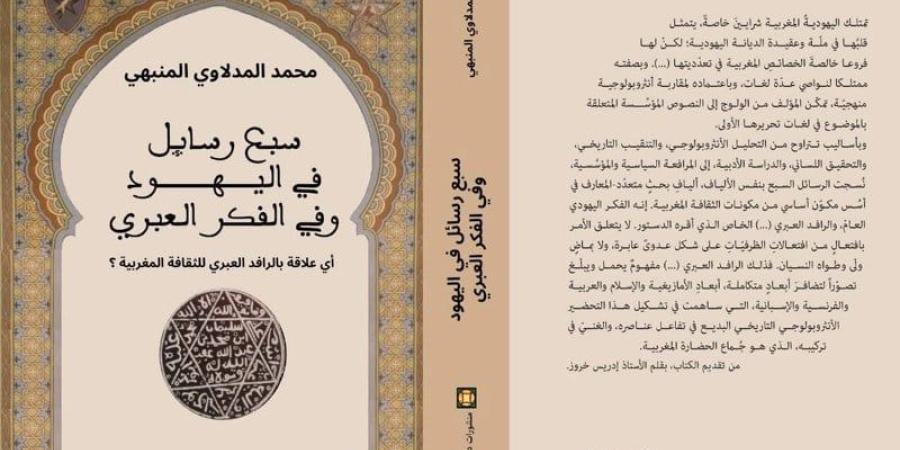

يهتم أحدث كتب الأكاديمي محمد المدلاوي بـ”الفكر اليهودي المغربي”، رابطا “المادة المعرفية حول اليهود والفكر اليهودي بالسياق المغربي”، ليقدّم تركيبا لنصوص أنجزت على مدى ثلاثين سنة (1994-2024)، مع تحيين بيبليوغرافي، وتكميل للمضامين بما يتناسب مع مشروع تصوّر الكتاب، و”إكساب تلك النصوص وحدةَ موضوعٍ منسجمة”.

ويربط الكتاب الصادر عن “دار التوحيدي” المادة المعرفية حول الفكر اليهودي بالسياق المغربي من خلال ثلاثة أمور، أولها، وفق مقدمة الكتاب، “استحضار بعض المحطّات الكبرى للفكر المغربي كما عبّر عن نفسه مثلا بقوة خلال النقاش حول مشروع دستور 2011، واستعراض بعض محطّات ذلك النقاش على ضوء الإشكاليات التي يطرحها عرضٌ موجز لفلسفة الأخلاق والمؤسّسات (الدولة والدين والفرد المدني) في فكر أحد أعمدة التنوير الهاسكالي اليهودي، الفيلسوف موسى مانديلسون”.

وثاني هذه الأمور: “توضيحٌ ملموسٌ – من خلال تقاطع وتكامل مضامين الرسائل السبع للكتاب – لمضامينِ مفهوم ما أصبح يعرف بـ’الرافد العبري للثقافة المغربية’ (…) بينما يظل مفهوم ‘الرافد العبري’ موضوعَ ارتياب وتوجّس كبيرين لدى البعض، وموضوعَ فولكلوريةٍ كبرى لدى هواة الركوب على موج بعض الظرفيات”.

وثالثا يربط الكتاب مسألة تحيين المعرفة بالفكر المغربي في جميع أوجه تجلياته وتعبيراته بـ”مسألة تدبير المشهد اللغوي المغربي الحامل لتلك التجلّيات، وكذلك بامتلاك اللغات الأخرى الحاملة للمعارف”.

في هذا السياق يقول تقديم الأكاديمي إدريس خروز، المدير الأسبق للمكتبة الوطنية للمملكة، إن رسائل الكتاب تتراوح أساليبها بين “التحليل الأنثروبولوجي، والتنقيب التاريخي، والتحقيق اللساني، والدراسة الأدبية، والمرافعة السياسية والمؤسّسية”، ونسجت بـ”أليافِ بحثٍ متعدّد المعارف، في أسُس مكوّن أساسي من مكونات الثقافة المغربية؛ هو مكوّن الفكر اليهودي، والبعد العبري، الثاويين في جميع حقول الحياة الاجتماعية”.

ويتابع التقديم: “يعالِج هذا العملُ مسألة جوهرية من مسائل المغرب، برزت منذ إرساء الأساسيات التي نصّ عليها دستور 2011 في ديباجته وفي فصله الخامس. فعلى مستويَي السياسة والثقافة المغربيتين تشكل مسألة اللغات بالفعل، تعبيرا عن أوجه للواقع الاجتماعي والتراثي، مسألة متجذرة في تاريخ البلاد؛ إنها أوجه تشكل روافع حاسمة اجتماعيا في باب المواطنة بالنسبة للمغاربة في حياتهم وفي علاقتهم بمحيطهم العالمي”.

وهكذا، يواصل خروز، “الرافد العبري” تمّ “تأكيده كمكوّن كامل غير منقوص من مكوّنات الحضارة المغربية”، وزاد: “فالرافد، في مفهوم القانون الأسمى، يعني صيرورةً ذات استمرارية وديمومة في العمق، باعتبارها مكوّنا من مكونات الثقافة الوطنية التي هي كلّ بنيوي منسجم ومتلائم العناصر”.

ولا يتعلق الأمر بـ”افتعالٍ من افتعالات الظرفيّات، على شكل عدوىً عابرة، ولا بماضٍ ولّى وطواه النسيان؛ لأن البعد العبري منسوج في صميم سَدَى وطُعمة نسيج المجتمع المغربي. ومفهوم ‘الرافد العبري’ الذي تمّ إقراره مفهومٌ يحمل ويبلّغ تصوّرا لتضافرَ أبعادٍ متكاملة، أبعادِ الأمازيغية والإسلام والعربية والفرنسية والإسبانية، التي ساهمت في تشكيل هذا التحضير الأنثروبولوجي التاريخي البديع في تفاعل عناصره، والغنيّ في تركيبه، والذي هو جُماع الحضارة المغربية”، يورد الأكاديمي ذاته.

و”من خلال اتخاذ ذلك البُعدِ محوراً رئيسياً لتقاطعات الرسائل السبع” يكون المدلاوي، حسب خروز، “قد وضع ذلك البعدَ في سياقه التحليلي، وبالتالي في سياقه الاجتماعي والسياسي العام، وفي سياق الباراميترات المُهيكِلة، التي هي المِللُ، واللغات، والآداب، والغناء، والمزارات المقدّسة، والحياة المعيشة أمس وغدا، كما عاشها ويعيشها المغاربة من مسلمين ويهود”.

وكتب المقدّم أن المؤلِّف “بصفته ممتلكا لنواصي عدّة لغات، ومعتمدا مقاربة أنثروبولوجية منهجيّة، تمكّن من الولوج إلى النصوص المؤسِّــسة المتعلقة بالموضوع، في لغات تحريرها الأولى؛ وفي ذلك الإطار عمل على استنطاق الكتب المقدسة للجماعات اليهودية في المغرب، وحلّل الفروع التأويليّة لتلك الأصول في السياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية للممارسة الدينية لتلك الجماعات من طرف ربّيين كبار بالمغرب”؛ علما أن المملكة أنجَبَت “متفقّهين ومحقّـقين وعلماء كلام ذوي صيت عالمي، في حقول المعارف العبرانية بمختلف مدارس التأويل فيها. ومهما كانت تلك المعارف مُعبَّـرا عنها بالعبرية القديمة، أو بالعبرية الحديثة، أو بالعربية الفصحى، أو بالعربية الدارجة المهوّدة، أو بالأمازيغية المهوّدة، أو بالفرنسية أو الإنجليزية، يظلُّ سَـلَفُ النخبة العالِمة اليهودية المغربية وكذا خلفُها عبرَ العالم مِن العُمَد المرجعية التي لا غنىً عنها في حقل المعارف العبـرانية”.

ومن خلال “استعادة الزمنيّات التديّنيّة” تتبّع مؤلف هذه الرسائل، حسب التقديم، “الإسهامات الكبرى لهذه الطيف من الفكر اليهودي المغربي، الذي يتراوح ما بين احتكاك معرفي للبعض بفكر ‘حقبة الأنوار’ في أوروبا من جهة، وتحصّن البعض الآخر من وراء الأساطير المؤسّـسة المحليّة أو تلك التي تواترت بالنقل عبر طقوس العبادات والنصوص الأولى من جهة ثانية”، في “مَسعىً مهمّ”؛ هو “مساءلة المعارف اليهودية المغربية (الكلاميات، والفنون، والآداب) على ضوء الأنماط الفكرية السائدة في العالم”.

ومن بين ما ينبّه إليه تقديم إدريس خروز أنه “من خلال هذا العرض المعرفي الذي يَنظِمُ خيطه رسائلَ الكتاب السبعِ” يبرز “فحصٌ دقيق لسياسة اللغات والثقافة المغربية، وتشخيصٌ لأوجه قصور الجامعة المغربية في الباب، وكذا لتهافُت الأضاليل الشعبوية التي تتّخذ من هذا الوجه من أوجه الإرث والتراث المغربي كبشَ فداءٍ تجاه المظالم وأفعال العدوان التي تمارسها حكومات المتطرفين في إسرائيل على الفلسطينيين. هذا بينما اليهودية المغربية ولغاتها وميراثها وعبقرياتها أمورٌ سابقة في الزمن التاريخي على ميلاد دولة إسرائيل نفسها؛ إنها أمور أنشِئت ونشأت وتطوّرت في المغرب ومن رحيق لغاته، وقبائله، وحواضره، وقراه، الأكثر بعدا عن المراكز السلطانية؛ أمورٌ نشأت وترعرعت في مناخ أساطير هذا البلد، مما نسجه هذا البلد حول لحظات سرّائه وضرّائه”.

0 تعليق