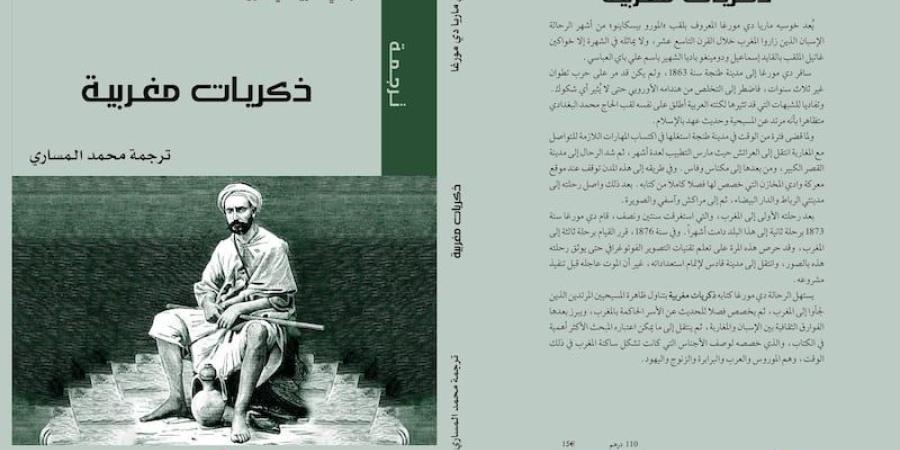

صدر كتاب “مذكرات مغربية” لخوسي ماريا دي مورغا المشهور في طبعةٍ أنيقة تُعيد إحياء سحر الماضي عبر منهجيةٍ علميةٍ مُتجددة. يُقدِّم النص سردًا تحليليًّا لسيرة المغامر الإسباني “خوسيه ماريا دي مورغا”، الذي تجسَّدت فيه ثنائيةٌ ثقافيةٌ فريدة، حيث اشتُهر في إسبانيا بلقب “المورو بيسكاينو”، بينما عُرِف في المغرب باسم “الحاج محمد البغدادي”.

ويتجاوز هذا العمل كونه مجرد روايةٍ استشراقيةٍ لرحلاتٍ تقليدية، ليُقدِّم تصويرًا حيويًّا ومعمقًا للواقع المغربي في القرن التاسع عشر. فمن خلال تبنّيه هويةً مُزيَّفة، اخترق دي مورغا طبقات المجتمع المغربي، مُقدِّمًا رؤيةً أنثروبولوجيةً استثنائيةً تتداخل فيها التأملات الفلسفية ذات الأبعاد الوجودية. بالتاريخ والذهنيات.

هكذا يتحوَّل الكتاب إلى رحلةٍ استكشافيةٍ نحو الأبعاد المُغيّبة في التاريخ، حيث تُعيد الأصوات المهمَّشة كشفَ طبقاتٍ من الأسرار المُتراكمة. وتأسيسًا على ذلك، تُنشئ هذه الطبعة حوارًا بينَ نصٍّ أدبيٍّ جريءٍ لواحدٍ من أبرز الرحّالة الاسبان، وفضاءٍ جغرافيٍ تاريخيٍ تختزل تضاريسُه إرثًا من الألغاز. ومن هذا المنظور، تُوجِّه الطبعةُ دعوةً إلى القارئ لاستكشاف عالَمٍ يجمع بين سحر الاكتشاف وعمق التحليل، في مُقاربةٍ تُعيد قراءة التبادلات الثقافية بين الضفَّتين المتوسطيتين.

وقد صدرت هذه الطبعة الجديدة عن مركز جسور للدراسات التاريخية والاجتماعية بطنجة ضمن سلسلة ترجمات، وهي من إنجاز الباحث والمُترجم محمد المساري المُتخصص في اللغة والآداب الاسبانيين، ويعد المورو بيسكاينو -واسمه الحقيقي خوسي دي مورغا- من بين أبرز الرحالة الإسبان في المغرب خلال القرن التاسع عشر، حيث يسطع اسمه فوق الجميع، فقيمته التاريخية والاثنوغرافية تتجاوز مساهمات كل من دومينغو باديا (علي باي) والجاسوس خواكين غاتيل.

وُلِد خوسيه ماريا دي مورغا، المعروف باسم المورو بيسكاينو عام 1827 في إحدى المناطق الباسكية (بلباو). وهو ينتمي إلى أسرة نبيلة، وكان قائدًا في سلاح الفرسان، وشارك في الحروب الكارلية. بين عامي 1854 و1859 زار لندن واسكتلندا والقسطنطينية، وكان شاهدًا على أطوار حرب القرم. ولأنه كان مفتونًا بالبلدان الإسلامية فإنه درس اللغة العربية في باريس. في عام 1861، وبعد انتهاء حملة إفريقيا التي قادها الجنرالان أودونيل وبريم، طلب التقاعد من الجيش ليسافر إلى المغرب بمفرده.

عندما وصل مورغا إلى المغرب عام 1863، عاش كـ”مرتد”، وهي الطبقة الأكثر احتقارًا في الإمبراطورية المغربية، واندمج في الحياة اليومية والممارسات الدينية للبلاد لدرجة أنه قرر ارتداء الجلباب والعمامة، متخذًا اسمًا إسلاميًا مثلما فعل دومينكو باديا، حيث سمى نفسه “الحاج محمد البغدادي”.

في المغرب، وبصحبة خادم ودليل وحمار أجرب، عمل كمعالج، وقلّاع أسنان، وقابلة توليد النساء اليهوديات، وطارد أرواح شريرة، وبائع متجول، ووليّ. كان هدفه فهم روح الشعب المغربي وقد نجح في ذلك غاية.

في عام 1866، وبعد ثلاث سنوات من التجوال المستمر في مدن المغرب الشمالية عاد إلى إقليم الباسك، حيث كتب ذكريات مغربية للمورو بيسكاينو، وهو نص لاذع وساخر مليء بالملاحظات والأوصاف حول العادات والأوضاع السياسة بالمغرب وكذا الجوانب التاريخية والجغرافية لهذا البلد المغاربي العظيم.

تم إعداد طبعة من قبل المؤرخ والكاتب فيديريكو فيراستيغي، الذي كرس عقدين من الزمن لدراسة حياة وأعمال المورو بيسكاينو بلا كلل.

لقي دي مورغا بعد وفاته اهتماما واسعا، فقد صدر مؤلف جماعي عام 1969 اهتم بمسار حياة هذا الرحالة الاستثنائي، وهو بعنوان المورو بيسكاينو: الأصل، الموطن. والعمل في الأصل هو ثلاث محاضرات قدّمها في بيلباو كل من خابيير دي إيبارّا وتوماس غارسيا فيغيراس وغييرْمو غواسطابينو غالِنْتْ.

المُحاضرة الأولى عن أسرة دي مورغا، والمحاضرة الثانية عن خدمته العسكرية، والمحاضرة الثالثة عن وضعية المغرب في فترة رحلاته (1863-1876).

اعتمادا على كتاب ذكريات مغربية حاول المحاضرون الثلاثة توضيح أن دي مورغا لم يكن فُكاهيا حربائيا، وإنّما رحّالة متميز، ذو ذهنية غريبة وطابع صارم وشجاع.

لقد ألف دي مورغا كتابه وهو في بلده وبين أهله وعشيرته، وذلك بعد أن تحلل من القناع الذي تخفى تحته ما يقارب الثلاث سنوات وهو يطوف بأزقة مدن المغرب ويعاشر الناس في البوادي، ويشاركهم نمط عيشهم. وكان خلالها حُرّا ومتحررا لكي يصرح بما يشاء، وأن يفصح عما يدور في خاطره.

وبالرغم من الصورة القاتمة التي يقدمها دي مورغا عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالمغرب، وهي كانت كذلك إلى حد كبير، إلا أنه في ذات الوقت تأسره الحياة في هذا البلد، ففي أحد فصول الكتاب يعبِّر قائلا: “لقد قضيت أجمل أيام حياتي بين العرب. ولو قدر لي، لأسباب سياسية أو لانتكاسات الحظ، أن أختار منفى خارج وطني، فلا شك ستجدونني بينهم. لأنني لن أجد صعوبة في التأقلم مع نمط عيشهم الذي أعرفه جيدا، لأنني اليوم، وأنا أحيا مستريحا وسط ما توفره الحضارة، تنتابني حرقة ويستولي علي الحنين إلى سكون بوادي أرض البربر وكرم حصير الدواوير”.

لم يكن دي مورغا كاتبا متمرسا في حياته. فلا يُعرف عنه أنه كتب شيئا قبل تأليف هذا الكتاب ولا بعده. لذا جاء أسلوبه مطبوعا بنوع من السجية، إلى درجة أنه يقارب في بعض جوانبه السرد الشفوي. وإذا كانت تلك ميزة إيجابية ومستحبة في بعض الأحيان، إلا أنها تطرح صعوبة جمة أمام المترجم. فالكثير من التعابير الجاهزة والألفاظ والمفاهيم والصور البلاغية التي اعتمدها الكاتب، وهي حتما كانت عادية ومفهومة لمعاصريه، لم تعد كذلك اليوم لكونها أصبحت متجاوزة بفعل الزمن؛ مما يفرض على المترجم بذل جهد مضاعف حتى يتمكن من تقريب المعنى الذي توخاه المؤلف، ولا يكون النجاح حليفا له في كل الأحوال.

غير أن المصاعب تهون أمام منافع الكتاب المتعددة. ولعل أفضلها، في رأيي، كونه يقربنا، نحن المغاربة، من حقبة هامة من تاريخنا نحن أحوج ما نكون للاطلاع على تفاصيلها؛ لأن في ثناياها قد نعثر على أجوبة لبعض الأسئلة التي تؤرق حاضرنا.

0 تعليق